"Встреча"

Сретение Господне отмечается Православной Церковью 15 февраля. Об этом празднике и связанных с ним традициях — наша беседа с благочинным Иссинского округа, настоятелем Преображенского храма протоиереем Сергием Афонюшкиным.

Елена Лаврова.

— Напомните пожалуйста, что представляет собой праздник Сретения Господня?

— Сретение Господне — Богородичный двунадесятый праздник с отдельными признаками Господского, в нем есть черты обоих. Эта двойственность, в частности проявляется в том, что тропарь праздника (краткое содержание торжественного события) обращен к Божией Матери: «Радуйся, благодатная Богородице Дево!», а кондак (догматическое обоснование) — ко Христу: «Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим». Если Сретение выпадает на воскресенье, то воскресная служба не отменяется, что также — признак праздника Богородицы.

— О каких событиях этот праздник нам напоминает?

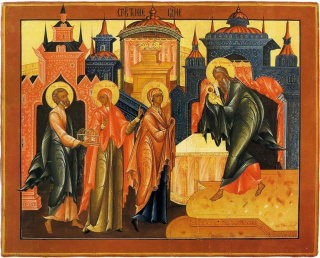

— В этот день, сороковой день по Рождестве Христовом, Пресвятая Дева принесла Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

По закону Моисееву, каждый первенец мужского пола в семье посвящался Господу. В древности именно старшие сыновья становились священнослужителями. Однако в более поздние времена эту обязанность заменили выкупом. Родители шли с ребенком в храм и приносили специальную жертву. Это был заместительный дар. Теперь их сын был свободен от обязанностей помогать при совершении богослужения и мог выбрать другой род занятий. Исполнить обряд идут и Мария с Иосифом. Потому что таков закон. И за Христа, как за простого человека приносят выкуп. Господь подчиняется данным общепринятым правилам. В других эпизодах Евангелия эта ситуация повторяется. Над Спасителем совершается обрезание, он принимает крещение от Иоанна, посещает синагогу и участвует в богослужениях, платит налоги и подчиняется несправедливому суду, который приговаривает Его к смерти. Хотя может и не делать этого. Как Бог Он свободен от всех законов.

— Зачем же тогда Он повинуется им?

— Рассмотрим данный вопрос в личностном контексте истории Сретения.

В этом храме Богомладенца встречает праведный Симеон — старец, которому как повествует церковное предание было около трехсот лет. Он не познал смерти, пока не узрел Спасителя. Праведный Симеон встречает Христа, принимает Его на свои руки и произносит слова, ставшие самым главным гимном нашей жизни: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей…».

Про праведного Симеона нам известно немного. Есть предание, что он был одним из переводчиков Священного Писания с еврейского на греческий язык. И пришел он в храм не по велению закона, а по внушению свыше. Вероятно его сердце ощутило зов, который и привел его ко Христу. Этот же зов побудил его изречь пророчество о Пресвятой Богородице. Точно так Дух руководил и вторым человеком — пророчицей Анной. Она, как и Симеон, всем своим существом ощутила, что в Иерусалимском храме — Тот, о Ком повествуют древние предсказания.

Поведение этих двух людей показывает нам, зачем Христос пришел на землю и подчинился закону. Для того, чтобы пробудить в людях Дух Божий. Чтобы тот дар духовной интуиции, которым обладали Симеон и Анна, многократно усилился смертью и воскресением Христа и стал достоянием всего человечества. Чтобы каждый мог в своей жизни руководствоваться не просто формальными правилами и предписаниями, не только внешним законом, но и особым сердечным чувством.

В полноте этот дар Церковь получила в день Пятидесятницы, когда Дух Святой в виде огненного знамения сошел на апостолов. Все мы получаем этот подарок в Таинстве Крещения. Однако чтобы раскрыть его в полноте, необходимо потрудиться. Приучить свои мысли, чувства, слова и поступки сверять с Евангелием. Во всех делах оценивать исполнение воли Бога. А Он призывает к одному: оказывать милость и любовь тем, кто нас окружает.

— Есть ли какие-либо особые традиции, отличающие праздник Сретения от других духовных торжеств?

— Некоторая богослужебная особенность празднования состоит в том, что в XVII веке православные заимствовали у католиков обычай освящать церковные свечи на Сретение. Этот чин содержится в требнике митрополита Петра Могилы и переписан из римского требника. Дело в том, что на Западе этот праздник называется «Светлой обедней», во время мессы все держат в руках зажженные свечи. Вероятно эта традиция происходит из древней Иерусалимской Церкви, где во время Литургии молящиеся держали в руках горящие свечи.

Что касается народных традиций, то в крестьянской среде Сретение Господне не считалось большим праздником. Очень часто крестьяне, в особенности неграмотные, даже не знали какое событие вспоминает в этот день Церковь, а само название праздника — «Сретение», объяснялось таким образом, что в этот день «зима встречается с летом», т.е. начинают ослабевать морозы и в воздухе чувствуется приближение весны. Приписывая Сретению лишь значение календарного рубежа, крестьяне соединяли с этим днем множество земледельческих примет. Капель в этот день предвещала урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев. По этой причине существовал обычай: садовники, вернувшись от заутрени, «трясут деревья руками, чтобы были с плодами». Наконец, в Сретеньев день хозяйки усиленно кормили кур, чтобы они начинали нести яйца.

Непосредственно религиозных обычаев, связанных с этим днем, на всем пространстве Руси почти не существовало. Лишь кое-где (например в Вологодской губернии) крестьяне обходили свои дома с иконою Сретения Господня. Причем когда образ приносили в избу обратно, то вся семья, с домохозяином во главе, падала ниц с возгласом: «Господи Боже наш, войди к нам и благослови нас».

— А в чем значение Сретения для современного человека?

— Это праздничное событие связано с тем, что является сердцевиной религиозной жизни — со встречей Бога и человека. У нас нет той силы благодати, той святости жизни, которые давали бы возможность физическими очами увидеть Господа, как видели Его праведный Симеон и пророчица Анна. Но это совсем не значит, что встреча со Спасителем перестала быть актуальной для людей. Без этой встречи нет религиозной жизни, сама по себе вера и предполагает такую встречу. В какой-то момент жизни (думаю каждый верующий человек проходил через это) мы чувствуем особое Божественное присутствие, особое Небесное попечение о нас. Многие верующие рассказывают, как в одночасье менялась их жизнь, потому что произошло нечто, что обратило их взор к Богу. Конечно никто из них не видел Господа, но это несомненно была встреча с Ним. А без Сретения, этой реальной встречи, верующий человек и не может существовать.

В личной истории каждого человека бывает очень много встреч. Мы общаемся с разными людьми. Проходит время, с кем-то мы расстаемся, а с кем-то дружим всю свою жизнь. Но одна встреча остается главной в жизни человека — Сретение с Богом. Мы должны жить так, чтобы встретить Христа в своем бытии. И тогда в конце наших дней мы сможем вместе с праведным Симеоном произнести гимн: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром…».

Одного подвижника спросили: как узнать: правильно ли ты живешь? И он сказал: есть хороший пример, который поможет это прояснить. Если ты готов умереть сейчас за Христа, значит ты живешь правильно. А если тебя что-то смущает, значит твоя жизнь несовершенна. Этот пример должен быть всегда перед нашими глазами. Каждый день своей жизни надо проживать так, чтобы мы в любую минуту могли воскликнуть Иисусу вечный гимн святого Богоприимца.

Если мы можем с чистым сердцем произнести эти слова, значит, мы проживаем жизнь не впустую. Нужно стремиться жить так, чтобы в любой момент своей жизни быть готовыми дать ответ Богу и прийти в Его объятия.

Желаю всем нам однажды произнести слова, сказанные праведным Симеоном, не с унынием, не с печалью и тревогой, а с ликованием о том, что мы действительно вошли в радость Господа своего.