"Пасха Господня"

Праздник праздников и торжество торжеств для каждого христианина — Пасха, или Воскресение Христово приходится в этом году на 20 апреля. Об этом празднике — наша беседа с благочинным Иссинского округа, настоятелем Преображенского храма, протоиереем Сергием Афонюшкиным.

Елена Лаврова.

— Какие-то основные сведения про Пасху, знают наверное даже люди далекие от церкви. И все же, что можно сказать об этом празднике?

— Пасха конечно занимает центральное место в ряду христианских праздников, превосходит все торжества, даже связанные с именем Господа. И как говорят отцы Церкви настолько, насколько солнце превосходит звезды. Несмотря на множество описанных в Библии событий, Воскресение Христа — центральное событие всей Священной истории.

Дата праздника Пасхи вычисляется по лунно-солнечному календарю. И от этой даты зависят и даты начала связанных с ней постов — Великого и Петрова.

— Откуда пришло название праздника — Пасха?

— Пасха называется так по имени ветхозаветного праздника, который был установлен в память избавления евреев от египетского рабства. Само слово «Пасха» — древнееврейское и означает «прохождение мимо», в память избавления первенцев иудейских от смерти в день бегства избранного народа от рабства египтян. В этот день евреи закололи и съели ягненка с пресным хлебом (опресноками) и горькими травами. А его кровью помазали косяки дверей своих домов. Ангел Господень, поражающий всех первенцев земли египетской, увидев эти знаки, прошел мимо их жилищ, не причинив вреда. Этот агнец — символ Христа. Как иудеи, избавленные от смерти кровью невинного ягненка, бежали из плодородной, но растлевающей и убивающей их страны, так и мы получаем избавление от смерти кровью Христа Спасителя. Сообразно этому, Пасха получила особый смысл и стала означать восхождение от смерти к жизни, от земли к небу.

«Слово Пасха, — говорит святитель Амвросий Медиоланский, — означает прехождение…, а в Церкви новозаветной — … знамение того, что Сам Сын Божий, чрез воскресение из мертвых, пришел от мира сего к Отцу Небесному, от земли на небо, … и даровав нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12)».

— Откуда нам известно о событиях новозаветной Пасхи?

— О Воскресении Христовом повествуют все четыре евангелиста: Матфей, Лука, Марк, Иоанн. Есть еще и т.н. пятое Евангелие, но об этом скажу чуть позже. Как повествую евангелисты, Христос был распят и умер на кресте за всех людей, кто когда-то жил от сотворения мира, и за тех, кто когда-либо еще будет жить. Тайные ученики Иисуса — праведные Иосиф Аримафейский и Никодим, сняли с креста Его тело, положили в высеченный в скале гроб и закрыв вход камнем, ушли в преддверии субботы — праздника иудейской Пасхи. Рано утром жены-мироносицы пришли к пещере, чтобы по обычаю помазать тело усопшего благовониями, рассуждая по дороге, кто отвалит от входа тяжелый камень. Но гроб нашли уже открытым и пустым. В нем были лишь погребальные пелены Христа и плат, которым покрывали Его лицо. Затем они увидели Ангела, который сказал им: «… что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес…» (Лк. 24:5).

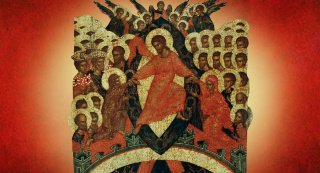

— Кроме иконы с изображением Воскресшего Христа с Пасхой связана и еще одна — что это за икона?

— На ней изображено сошествие во ад: Христос изводит из бездны преисподней Адама и Еву, а вместе с ними всех ветхозаветных праведников. В руке у Спасителя крест или знамя, на котором образ креста как символ победы, отворившей двери ада для всех, кто захочет последовать за Господом. При внимательном рассмотрении нижней части иконы мы увидим сломанные ворота и замки под ногами Христа. Как поется в пасхальном каноне преподобного Иоанна Дамаскина: «Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия связанныя, Христе, и тридневен яко от кита Иона, воскресл еси от гроба».

Смерть пришла в мир через грехопадение Адама и Евы, которые нарушили заповедь данную Творцом, и были изгнаны из рая. Непослушание прародителей обрекло на смерть и нас — всех нас, их потомков.

— Что отличает церковные службы в праздник Пасхи?

— Все богослужения и церковные обряды этого праздника особенно торжественны и проникнуты чувством радости о Воскресшем. Перед полуночью торжественный благовест возвещает о наступлении великой минуты праздника Воскресения Христова. Священнослужители с крестом, светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с народом, подобно мироносицам, обходят вокруг церкви с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Все молящиеся идут с возжженными свечами, выражая этим духовную радость светоносного праздника.

Ночной пасхальный крестный ход — древняя византийская традиция. В то время крещение новых христиан совершалось два раза в год: в Великую Субботу, перед пасхальной литургией, и в сочельник Рождества. Таинство совершалось в специальном крестильном храме, из которого новокрещеные торжественно, с зажженными свечами в руках, в белых крестильных рубахах шли в собор святой Софии.

Шествие пасхального крестного хода останавливается у затворенных врат храма, как бы у дверей гроба Христова. И здесь священник, подобно ангелу возвестившему мироносицам у гроба о Воскресении Христовом, первый возглашает радостную весть: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Эта песнь трижды повторяется священнослужителями и хором. Наконец предстоятель, держа в руках крест с трехсвечником, движением их начертывает знамение креста против затворенных дверей храма, они открываются, и верующие с ликованием, как некогда мироносицы к апостолам, входят в церковь, залитую светом всех светильников и лампад.

Последующее богослужение Пасхальной заутрени состоит из пения канона, составленного святым Иоанном Дамаскиным. Песни этого канона разделяются многократным «Христос воскресе из мертвых…» и радостными словами приветствия «Христос воскресе!», на которые верующие отвечают: «Воистину воскресе!»

Празднование Пасхи продолжается 40 дней — до момента Вознесения Христа на небо. Все это время в церкви поется торжественный пасхальный канон преподобного Иоанна Дамаскина, а многие молитвы заменяются на пение праздничного тропаря: «Христос воскресе из мертвых…». Не обходится конечно и без традиционных приветствий: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Это так называемая традиция христосования, основанная на том, как жены-мироносицы возвестили благую весть апостолам.

— Вы упомянули о существовании пятого Евангелия. О чем речь?

— Так традиционно называют Туринскую Плащаницу — погребальные пелены Христа. На ней, как на негативном отпечатке отобразились тело и лик Христа в момент Воскресения. На ткани видны раны от гвоздей, шипов тернового венца, следы плети, уничижающей Христа, и рана от копья.

— Что представляет собой пасхальная традиция освящения хлеба, называемого артосом?

— Обряд благословения пасхального артоса совершается «в честь и славу и воспоминание славного Воскресения» Господа нашего Иисуса Христа. Под артосом подразумевается большая просфора (в соборных храмах — несколько таких) с изображением на ней воскресшего Христа. Слово «артос» греческое, в переводе означает «хлеб».

История происхождения артоса такова. Двенадцать апостолов все время вкушали трапезу вместе с Христом. По Вознесении Спасителя на небо они, помня Его слова: «Я с вами во все дни», ощущали живое, невидимое присутствие Господа между собой. Поэтому, приступая к трапезе, они оставляли незанятым место, на котором когда-то восседал с ними Иисус, и против этого места на столе помещали как бы для Него часть хлеба. Каждый раз по окончании трапезы, благодаря Бога, поднимали эту часть хлеба, говоря: «Христос воскресе». И когда потом, бросив жребий апостолы разошлись проповедовать по разным странам, где бы они ни находились, обретя новых последователей, старались сохранить эту традицию.

Так этот обычай дошел до наших дней. И благословение артоса должно напоминать сегодня людям о том, что Господь с нами, что Он никогда нас не оставлял. Вместе с тем это говорит нам еще и о том, что Христос Своей смертью и воскресением стал для нас настоящим хлебом жизни, который мы принимаем в Таинстве Причащения. Такое значение артоса раскрывается в молитве на его освящение. И кроме того, священник, призывая благословение Божие на освящаемый хлеб, просит Господа исцелить болезни и подать здравие всем вкушающим его.

— Связана ли со всем сказанным и традиция освящения куличей?

— Пасхальный кулич — это церковно-обрядовая пища, можно сказать род артоса на нижней ступени освящения. Здесь уместно задать вопрос: нужно ли нам, христианам, причащаться в день Пасхи? Несомненно нужно. Однако еще сравнительно недавно традиция была другой: в светлый день Воскресения Христова причащались немногие, а большинство верующих старались сделать это в Великий пост. И объясняли это так: мол, нехорошо сразу после принятия Святого Причастия пойти разговляться, употреблять много пищи, да еще и спиртных напитков. На самом деле в том чтобы разговеться, не только нет ничего плохого, но эта традиция является частью праздника. Принять участие в трапезе равнозначно участию в Тайной Вечере. И конечно, это не причина для отказа от Причастия. А выпивать после этого или нет, и кто сколько выпьет — это уже личный выбор, к этому никто не призывает.

А куличи освящаются в храме для того, чтобы те, кто не причастился в этот великий праздник, все же вкусили особую, освященную пищу и так приобщились к Пасхе.

— Нельзя не сказать и о традиции красить на Пасху яйца.

— По церковному преданию, традиция эта возникла после того, как святая равноапостольная Мария Магдалина, придя к императору Тиберию, принесла ему скромный дар — яйцо, и свидетельствовала о Воскресении Христа. Тиберий в ответ лишь посмеялся и сказал, что легче поверить в то, что это белое яйцо вдруг покраснеет, чем в известие о воскресении из мертвых. И тут же, у него на глазах, яйцо окрасилось в алый цвет. И нынешняя традиция красить на Пасху яйца и освящать их в храме, служит нам живым напоминанием об этом давнем чудесном событии.

— Можно ли на Пасху посещать кладбища и поминать усопших?

— Многие в праздник Пасхи приходят на могилы близких, а некоторые сопровождают эти посещения кощунственным обычаем, выраженным в употреблении на погосте алкоголя. Делать этого не следует. Первое поминовение усопших совершается во вторник, на второй седмице после Фомина воскресенья. Именно в это воскресенье вспоминается сошествие Христа во ад. Однако верующие приходят в этот день на могилы своих близких не со скорбью, а с радостной вестью о Воскресении Христа. Отсюда и название дня — Радоница.

— О чем Вам хотелось бы сказать нашим читателям накануне светлого праздника?

— Поздравляя читателей газеты с праздником Пасхи, мне хотелось бы сказать вот о чем. Древние христиане в продолжение этого великого торжества не только приходили в храм для участия в общественном богослужении, но и освящали данные дни особыми делами благочестия, милости и благотворения, подражая Господу, Который Своим Воскресением освободил нас от уз греха и смерти. В эти пасхальные дни благочестивые цари открывали двери тюрем и прощали узников (но не уголовных преступников). Простые люди помогали нищим, убогим. Продукты, освященные на Пасху, раздавали бедным, соделывая их участниками радости светлого праздника. И это очень правильно, потому что человеку как существу общинному невозможно исполниться пасхальной радости в одиночку. Христос тоже делился Своей радостью. Мы можем сохранить Пасху в душе лишь тогда, когда разделим эту благую весть с окружающими.

Проповедь Христа имела свое логическое завершение в Голгофской жертве и в Воскресении. Так и наши слова, прославляющие Господа, не могут быть только словами, но должны иметь продолжение в виде дел. Радующийся, ликующий о Пасхе христианин не пройдет мимо нуждающегося, не оставит плачущего и скорбящего без утешения. И тогда праздник станет для нас уделом не только на время Светлой седмицы, но продлится бесконечно долго, а может быть и не закончится никогда. Потому что мы станем сопричастны с Воскресшим Христом.